「ランダム率」がわからない(ので教えてほしい)2018/3/1追記

新井紀子氏を中心としたグループが行っている「リーディングスキルテスト」(RST)の結果、日本の子どもたちの読解力について様々な問題があることが指摘されている。この結果の意味するところなどを適切な言葉で表現するためにどのような言葉を選ぶべきか、という点はかなり難しい部分もあると思うが、この記事では、「ランダム率」というトピックに絞って考えてみる。

現時点では、私には「ランダム率」の定義も、それがどのようにして計算および運用/解釈されるべきかもよくわからない。従って、この量をどのくらい真面目に取り扱ってよいかに確信が持てない。

そのことを少し説明するのが本記事の目的である。できれば統計に造詣のある方に詳しく説明をお聞きしたいところである。

2018/3/1(追記)

2018/2/28に以下の記事を書いた後、

Reading Skill Test to Diagnose Basic Language Skills in Comparison to Machines

Noriko H. Arai, Naoya Todo, Teiko Arai, Kyosuke Bunji, Shingo Sugawara, Miwa Inuzuka, Takuya Matsuzaki, Koken Ozaki

Proceedings of the 39th Annual Cognitive Science Society Meeting (CogSci 2017) 1556-1561

の中に、ランダム率の定義と思われる記述を見つけました。

この定義だと同義文判定の二択問題は、正答率5割とくらべて有意に差があるかどうかを各受検者ごとに検定しているということになるのでしょうか?

これらをもとに以下の記事をお読みいただき、「ベースライン云々」の議論や私の持っている疑問(2016年と2017年で同義文判定問題だけランダム率が大きく上昇している理由)に妥当な説明が付けられるのか、造詣のある方からのご示唆が頂けるとありがたいと思います。

→奥村晴彦さんから次のようなご示唆を頂きました。

ランダム率,https://t.co/CdZs8hW3xh からダウンロードできる "Reading Skill Test to Diagnose ..." 論文から推測すれば,m択n問を解いて正答数が

— Haruhiko Okumura (@h_okumura) 2018年3月1日

qbinom(0.95,n,1/m)

以下の受験生の割合だろうと思われます(0.95は論文に書いてないけれど推定)

これで非常にすっきりしました。改めて奥村さんに御礼申し上げます。有難うございます。

これでランダム率に基づく新井氏の議論の妥当性について評価できる前提に立てたように思います。

いまのところの私の判断は、次の通りです。

特に、同義文判定のような二択の問題が出題されているカテゴリで、しかも正答率がそれなりに高い場合には、各受検者の回答する問題数がある程度大きくないと、ランダム率そのものの妥当性が危うくなってしまいます。従って、新井氏の分析にどの程度妥当性があるかは、実際の受検者の状況がはっきり公開されない限り、確たることは言い切れないように思います。今後公開される論文等でそうした点が明らかになるのかどうかはわかりませんが。

以下、2018/2/28に書いた記事も記録として残します。

§1 ランダム率というものについての新井氏による説明

RSTの結果を分析するにあたって、「ランダム率」と呼ばれる概念が導入されている。

の中で、新井氏は、

リーディングスキルテストの問題は、すべて選択式ですから、サイコロを投げて適当に答えを選んでも、一定の確率で当たります。そこで、「サイコロを投げて当てるよりも、まし、とは言えない受検者」がどれだけいるかを調べました。その結果が、この表です。数値が大きければ大きいほど、好ましくない結果です。

同義文判定の列を見てください。なんと、中学3年生の7割が「サイコロを投げるよりまし、とはいえない」のです。

と述べている。しかし一方で新井氏は、

という記事の中で

推論は中学3年生の10人に7人、高校3年生の7人に4人がランダム回答よりも正答率が低かった。

と述べられている部分について、

この記者は「ランダム率」を理解していない。講演では「ランダムよりも良いとはいえない受検者の率」と正確に説明しました。

他社からも「ランダム率」(統計的に、ランダムに選択肢を選んだのよりもましとは言えない受検者の率)という概念が理解できないので、もっとわかりやすい指標はありませんか?と言われました。

大変残念だと言うより他ないです。

と批判と苛立ちを表明している。

https://twitter.com/noricoco/status/926789340117663745

これに対して、結城浩氏の質問

「①統計的に、ランダムに選択肢を選んだのよりもましとは言えない受検者の率」と「②ランダム回答よりも正答率が低い受検者の率」は異なる概念なのでしょうか。日刊工業新聞の記事で②のように読み取ったのですがそれは「ランダム率」とは異なるのでしょうか。

に対して、新井氏は、

はい、異なります。

たとえば二択の場合、ランダム率は50%ですので、②の解釈の場合、「正答率が50%以下の受験者の率」になります。一方、統計では「ランダムより良いかどうか」を検定します。検定の結果、「ランダムよりも良い」とは言えなかった受検者の率が①になります。

と回答している。

選択肢2個の問題を10問行った場合、ランダムに回答を選ぶと、正答する問題の個数の期待値は5問になる。そこで5問以下の正答率の受検者を「ランダムより良いとは言えない」と判定する、というのなら話は分かりやすい。おそらく上の日刊工業新聞の記者が使った表現や結城氏の②の記述はこれに当たるのではないかと思われる。しかし新井氏の言う「ランダム率」とは、この意味ではないように思われる。単なる期待値ではなく、統計的な検定を行うようである。

ただ、新井氏が先ごろ出版した『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の中では

調査に使った問題はすべて選択式です。サイコロを振ったり当て推量で答えたりしても、正答率は四択なら25%、三択なら33%です。そこで、受験した各学校や機関の中で「ランダム並みよりもましとは言えない受検者」が何割いるか、ということを計算したのです。

「ランダム並み」ということは、当該の問題タイプが「多少できない」とか「できない場合がある」のではありません。「まったくできない」と解釈すべきでしょう。(p.214)

と述べている。この文章だと、「ランダム率」と、「期待値よりも正答率が悪い受検者の割合」とがどう違うのかよくわからなくなる。

§2 具体的なデータをみてみる

実際に新井氏によって提示されたランダム率のデータを見てみる。

NHKの「視点・論点」の中で提示された正答率とランダム率のデータは次のようなものだった。

新井氏は、 同義文判定に関するランダム率の高さに言及していた。

しかし、この結果を見ると、たとえば高校2年生の同義文判定問題に対する正答率は81.0%であるにも関わらず、ランダム率は65.7%になっている。確かに同義文判定は問題の性質からして二択しかありえないため、正答率の期待値は他のカテゴリの問題よりも高くなる。それにしても、81.0%の正答率でランダム率65.7%は高すぎるのではなかろうか?

(仮に、ランダムより良いと判定された35%程度の受検者がみな満点だったとしても、平均の正答率が81%になるためには、少なくとも正答率70%程度の受検者が相当な数いて、しかもそれらの受検者は全員「ランダムより良いとは言えない」と判定されていることになる、ように思われる。)

なお、『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の中にもより詳細なデータが載っている。

私がこうした疑問を抱くのは、NIRAオピニオンペーパーNo.31に新井氏と尾崎幸謙氏が執筆した「デジタライゼーション時代に求められる人材育成」という文章のデータと比較したからでもある。

http://www.nira.or.jp/pdf/opinion31.pdf

この文章の中で紹介されたデータは、次のようなものだった。

このデータでは、同義文判定のカテゴリで、中3でも正答率74.7%に対しランダム率41.8%である。

ランダム率というものをどのように計算しているのかはわからないし、データが増えていくにつれて正答率やランダム率が多少上下しうることはわかるが、この違いは大きすぎるのではなかろうか?

§3 新井氏とのやりとり

以上の観点について、新井氏に質問した。

https://twitter.com/RochejacMonmo/status/932325837482770432

新井氏からの回答は次のようなものだった。

お尋ねがあったのでお答えします。

RSTは半年に一回それまでのデータを全部再計算して結果を公表しています。そのため、発表時期によって、正答率、ランダム率は異なります。

ランダム率は、選択肢の数によりますが、複数選択の場合、真にランダム(ベースライン)を計算してもかえって意味がないことがあるため、解答状況を分析しつつ、「どのあたりをベースライン(ランダム)に設定するのが適切か」を統計的に検討した上で、ベースラインを定めた上で、それより統計的に有意によいかを検討しています。

NIRAは2016年、視点・論点や『AI vs....』で述べられているデータはより新しい2017年のデータだということだと思うのだが、ランダム率が大きく乖離していることの説明として読み取れるのは、「解答状況を分析」するということだけに見える。よくわからなかったので、

同義文判定について、NIRAのペーパーと現在のデータとでは、解答状況に何らかの変化が生じ、ベースラインが上がったという理解でよいでしょうか?正答率はそれほど変化していないにも関わらずベースラインを大きく引き上げるような「解答状況」の変化とはどういうものなのでしょうか?

https://twitter.com/RochejacMonmo/status/932486980067213312

などと再質問してみたが、いまのところ返答はないように思う。

§4 よくわからないので教えてほしい

新井氏が「視点・論点」の中で述べた

同義文判定の列を見てください。なんと、中学3年生の7割が「サイコロを投げるよりまし、とはいえない」のです。

は衝撃的だと思う。しかし上で見てきたことからは、少なくとも私は「ランダム率」というものをどう受け取ってよいか判断が付きかねている。同義文判定以外のカテゴリにおける「ランダム率」をどれだけ重大なこととして受け取らなければならないかが良くわからない。

新井氏は、『AI vs...』の中で、

私たちは「ランダム率」という新しい概念を編み出しました。(p.213-214)

と述べている。もしこれが本当に今までにない新しい「量」なら、定義を厳密に述べてほしい。また単純な正答率ではなく、受検者の正答率の分布を示してもらう方が状況が理解できるようになるのではないか。

いずれにしても現時点では、私は「ランダム率」をどう扱えばよいかわからない。残念ながら私には統計的リテラシーがないので、造詣のある方から、何らかの示唆が得られると大変ありがたく思う。

京大の入試ミスに関する吉田弘幸氏の対応は、現時点では疑問だ

阪大と京大で音波の反射と干渉に関する物理の問題に出題ミスがあるとの指摘を受け、追加合格の措置をとるなどの対応が行われた。

両者のミスを指摘した吉田弘幸氏は、自身の見解と解説を説明する文書を作成している。

(本稿は2/5にダウンロードしたレジュメから引用する。)

平成29年度大阪大学一般入試(前期日程)等の理科(物理)における出題及び採点の誤りについて【2月1日追記あり】 — 大阪大学

および

平成29年度京都大学一般入試 理科(物理)における入試ミスについて — 京都大学

でそれぞれの問題の出題側からの解説も読むことができる。

現時点での私の考えは、

という2点にまとめることができる。以下、現時点での私の理解と意見を説明する。

(なお今後、私の議論に重大な誤りが見つかれば訂正することがありうる。)

§0(前提)阪大の解説は論外

阪大側の解説の要点は、当該問題の問4および問5は、「同位相振動モード」で考えることとして出題していたというものである。そうした振動モードが存在するとの論文まで引用している。しかし、当該問題では、A-Iのリード文の中に

音叉が音を発するときは,このように2本の腕は互いに逆向きに振動し,周囲の空気に圧力変動を与えている。

と明確に「逆位相振動モード」で考えることが明示されており、当該問題中に他の振動モードを考えることを示唆する記述は全くなく、阪大側の解説は、自ら作成した問題文に書かれていない設定を持ち出していることになる。阪大側の主張通り、もともとそのつもりで出題していたというのならそもそも出題の仕方が拙い。あるいは、例えば、音叉から出る直接はの位相について考え違いをしてしまっていたことを糊塗するためなら、ますます悪質である。現時点で、阪大側の解説を受け入れられる余地はないと考える。

問5に関する吉田氏の評価は疑問

阪大の問題の問5は、状況を厳密に考えず、求められている音速だけを計算するなら、問4の出題ミスでも答えが出てしまう。問題が不整合である理由は、具体的に整数値nを計算することにより露呈する。

もし「2d=nλ」という(阪大の想定とは異なる)問4の答で計算すると、1回目の測定では、λ=62、n=1.61...となり、2回目の測定では、λ=68、n=1.44...となるため、本来整数値であるべきnの値が整数値にならない。他方、「2d=(n+1/2)λ」という(阪大が想定した)問4の答で計算する場合、1回目の測定では、λ=62、n=2.11...となり、2回目の測定ではλ=68、n=1.94...となるため、前者と比べて整数値に近い値になる。従って、問4の本来正しい解答の場合には、問5の状況が矛盾していることになる。この点が出題ミスとされたもうひとつの理由である。

この点について吉田氏は、特に京大の問題との比較の観点で次のように述べている。(赤字強調は引用者。)

大阪大学で出題された問題自体には致命的な不備はなく,寧ろ,教育的にも優れた問題であったと考えます。勿論,問4は,問題の流れに沿って音叉の振動を逆位相モードと考えた解答(当初の解答ではない方の解答)のみを正解とするべきです。その場合,問5の数値データとの整合性が悪いですが(しかし,実は当初の解答を採用しても,入試の問題としてはかなり誤差の大きいデータになっている。),実験データなので許容する余地もなくはありません。あるいは,壁ではなく膜などとして,反射による位相変化が不明であることを示唆しておくとよりよかったでしょう。その場合は,問4の正解として3つの可能性(実質的には2種類)が存在しますが,問5のデータに照らして一方に決定させることとなり,より優れた問題となったでしょう。

有効数字2桁で音速を求めさせる問題で、n=1.6と1.4を整数値と判断することを「実験データなので許容する余地もなくはありません」と評価することに私は同意できない。しかもこの問題の出題において実際に実験が行われたと推定するのは困難であり、出題者が何らかの意図をもってこのデータを想定したにすぎないと考えるのが自然である。実際のデータではない以上、この大きい誤差を許容する余地はないとするのが当然であろう。この点で、吉田氏の評価は、(後で述べるように京大の問題に対しては不当に厳しく)阪大の問題に対して寛容すぎると考える。

§1 京大の問題についての要点

まず、吉田氏が「検討問題2の問題点」として指摘する3点に沿って、京大の問題について整理する。

(1) 音源の構造

吉田氏の問題提起は次の通りである。

出題者は「音波は全方位に伝わる」との記述により,全方位に密度波として同位相の振動(変位波としては,それぞれ伝わる向きを変位の正の向きとすれば,同位相の振動になる)が伝わることを意図したのかも知れないが,やはり不明確である。

対する京大側の見解は次のようになっている。

本問題における音源は、「全方位に」という表現でも示されているように、等方的な音波を出す点波源を想定している。

(中略)

一般に、箱に収められていないスピーカーユニットや音叉などのような、より複雑な波源の場合は、特徴的な方向依存性が現れる。従って、そのような音源を扱う問題の場合はその性質が明記されるであろう。ここでは示されていないので、等方的な音波を出す点波源を想定するのが自然である。

吉田氏はこれを受けてツイッターで

「全方位に」の記述が「等方的な音波を出す」を意味するとあるが,必ずしもそのように解釈できるか。

と述べているが、少なくとも私は、京大の説明にある「等方的な音波を出す点波源を想定するのが自然」との見解に同意する。これ以外にも自然に考えられる状況があるなら、そのことを具体的に明示するべきだ。「不明確である」というだけでは不十分である。

(2) 音波が強め合うとは「変位波」としてか「密度波」としてか

吉田氏はこの点について次のように述べている。(赤字強調は引用者。)

人間の耳が変位波と密度波のいずれに反応するのかは高校物理では学ばない。したがって,受験生には判断することが出来ない。この点は,マイクロフォンを使っても同様である。マイクロフォンには,構造により変位波を検出するものと密度波を検出するものと2種類ある。

これに対し、京大側の説明は次のよう述べている。

ヒトの聴覚系は耳の鼓膜で圧力変化を検出していることが知られている。これは、鼓膜の後ろが閉鎖されている構造を持つことに起因している。また、多くのマイクロフォンも後ろが閉鎖された構造を持ち、圧力変化を検出している。しかし、マイクロフォンには、変位 (速度) を検出するタイプのものも存在する。このようなマイクロフォンは耳とは異なり、後方が開放された構造をもっている。

本問題においては、「運転手が音を聞く」という動作が記述されている。従って、耳の動作原理を理解している解答者が、「音波の強弱は圧力変化の大小を意味している」と考えることは自然である。

と述べ、さらに

本問題においては、「運転手が音を聞く」という観測動作が記述されている。耳が変位を検知していると仮定すると、固定端である壁に近づくと、音は聞こえなくなるはずである。経験上そういった現象は観測されないので、変位を観測しているとは考えにくい。

とも述べている。この点については京大側の解説でも、問題文の説明に不十分さがあったことを認めており、それが今回の追加合格等の措置につながったことは間違いない。しかし、私の感覚では、京大側の解説には、耳の構造や日常の経験的な観察に照らして、耳が圧力変化を検出しているというのが自然であると判断できるに違いない、という意識が強く滲んでいるように思われる。

また、ここでは、阪大の設定のような(構造の不明な)マイクロフォンではなく、「運転手が音を聞く」と問題文に明示があることも指摘しておくべきである。京大側の解説は、自ら作成した問題文に準拠しており、§0で指摘した阪大側の不適切な解説とは全く状況が違う。

もちろん吉田氏の指摘する「高校物理では学ばない」は正しいが、これらの点は慎重に考える必要がある。

私はどちらかと言えば、京大側の「耳の動作原理を理解している解答者が、「音波の強弱は圧力変化の大小を意味している」と考えることは自然」との見解に同意する。

この点はあとでも検討する。

(3) 反射点、音源、運転手の位置関係

吉田氏は

位置関係が結論に対して支配的であり,この点が不明のままではいずれとも判断できない。

と指摘するが、これは、検出するのが変位波か圧力波か不明な状況での議論である。京大側の解説が明示的に次のように述べている。

等方的な波を出す点音源を考え、観測者が音源の近くで圧力変化を観測する場合は、観測者と音源の位置関係によらず、一意的に干渉条件が導かれる。

おそらく吉田氏もこの点には同意するのではないだろうか。

(4) 壁における反射の取り扱い

圧力波が反射する場合の位相変化を考えることが受験生にとって容易であったかどうかは別として、この点については吉田氏も京大側の説明を受けて

反射の取り扱いについてはまったく疑義はない。

と述べている。

§2 高校物理で習わない事柄の取り扱い

人間の耳が圧力変化を検出していることが高校物理の問題で出題されてよいかという問題はありうる。吉田氏はこの点について否定的であると思われる。

この問題については、いくつかの観点がありうる。

第一に、感覚器官としての人間の耳の構造は、中学理科第二分野で取り扱われており、耳の断面図などが提供されていると考えられる。高校物理で扱われる音波の性質や取り扱いと、中学理科での耳の構造についての説明、加えて、京大側が指摘するような日常的な経験(壁に近づくと音が聞こえなくなるということは起きない)に照らしてみたとき、受験生側からみて、人間の耳が圧力変化を検出しているという判断を持つことが本当にできないと断定できるか。

第二に、すべての受験生に対して上記のような判断が可能ではないとしても、例えば京大はそうした判断ができる学生を選抜したいというアドミッション・ポリシーを持っていると主張することも可能である。もちろん入試である以上一定の制約はあるが、高校物理の枠内に一片の疑いの余地もなく完全に含まれていること(例えば全出版社の教科書に共通して記述されている内容)だけしか許容されないとも限らない。

第三に、仮に「人間の耳が圧力変化を検出している」ことが、京大の物理の試験問題として、妥当な試験範囲から著しく逸脱しているとしても、それを「問題が破綻」と評価することは適切ではない。

§3 吉田氏の評価は行き過ぎだ

京大の問題についてまとめると、

- 等方的な波を出す点音源を考えるのが自然

- 運転手が耳で聞くとある以上、運転手が検出しているのは圧力変化であると考えるのが自然

- 従って、壁・音源・運転手の位置関係によらず、音源に十分近い運転手にとっての干渉条件は一意的に定まる

というのが、京大側の説明であろうと思う。

最終的に京大側が追加合格等の措置をとったのは、

耳が圧力を検知していることを前提知識としないのであれば、問題文の「音波は強め合ったり弱めあったり」の意味を明らかにするために、音波の検知方法を明記する必要があった。

という結論に基づいている。少し京大側の意向に忖度して述べれば、

出題側は問題文に明記された状況で最も自然に考えうる状況と日常的な経験と高校までの知識を前提とすれば、本問は十分解答できると考えたが、実際には、音波の検出方法についてより明示的に記述しておくほうがより適切であった

ということになると考えられる。現時点での私の考えは上記のとおりである。

しかし、吉田氏の評価は

本問は,以上述べた正解を導くための3つの要素について,すべて不明な出題となっている。したがって,本問は解答不能と判断せざるを得ない。

や

京都大学の問題は,前述の通り,問題自体が破綻しており,完全な出題ミスと言わざるを得ません。

および

杜撰な考察を行うと議論の一貫性が失われ,誤った結論を導いてしまいます。大阪大学の出題ミスも,京都大学の出題ミスも,そのような点に問題があったものと予想されます。

となっている。

私は、これは誇大であると考える。

- 阪大との比較において、(整数値となるべき値が整数値とみなせないような値になるという点で)問題が破綻しているのは阪大問5であり、京大の問題に少なくとも問題の設定と結果に矛盾が生じるような瑕疵はない。

- 阪大側は問4だけで見れば、問題から自然に想定される状況のもとで本来正しい解答を不正解扱いにしたという採点上の瑕疵があるが、京大側は、問題文から自然に判断できると出題側が考えた状況のもとで導かれる正しい解答で採点したと考えられる。

- 京大の問題では、人間の耳が圧力変化を検出しているということは正しい事実である。しかし、高校生に判断できるかどうかで出題側と解答側には判断の相違があるかもしれない。

- 京大側の問題では、より明示的な記述を追加することで、状況の設定をより適切な形で提示できる箇所があった。しかし、京大の問題に「杜撰な考察」はなく、「議論の一貫性」も失われていないし、「誤った結論」もない。

- しかも明示していないことが直ちに「不明瞭」とか「解答不能」となるのではなく、より自然な状況設定は何であるかを読み取ることも受験生に求められているという立場も十分可能である。

整数値になるべきものが到底そういう値にならなかったり、選択肢の中に適切なものがないという状況なら、問題が破綻しているとか解答不能という判断になる。しかし、京大の問題を「不明な出題」と判断した吉田氏の議論は、京大側の解説と比較すれば不十分と言わざるを得ない。少し極論すれば、結局、京大の問題の場合には、人間の耳が圧力変化を検出しているという点を受験生にどう要求するかということに対する見解の相違に還元されてしまう可能性すらある。これらを踏まえれば、吉田氏の評価は、阪大との比較の観点からも、京大の問題自体に対するものとしても明らかに行き過ぎであったと考える。

§4 社会的影響の大きさ

吉田氏は今回の問題を、単に大学側への問い合わせだけに済ませず、文科省への通報も合わせて行っている。こうした問題を文科省マターにするということは、今回の件が、すべての(国立)大学へ波及する可能性に道を開くことになる。私は、現時点では、吉田氏の京大の問題に対する見解は行き過ぎであり、「解答不能」という評価は間違っていると考えている。もし、間違った評価に基づいて、全国の大学に新たな対応が課されるとすれば、その社会的影響は大きく、吉田氏の責任は重大である。

今回の件を受け、文科省は解答例の公表などについて新たなルールを作ることを検討しているようである。吉田氏も今回のようなミスを防ぐために解答を公開することを積極的に求めているようだ。

今回の件を受けた結果、

すべての(国立)大学に対して、すべての科目のすべての問題の解答例を(原則)公開すること

が義務付けられるという可能性もある。解答例の公表のあり方については様々な議論があり、ここではそれらについて個別に議論することは避ける。端的に3点指摘すれば次のようになる。

- どのような種類の問題にどのような解答例を公開することが適切かは様々であり、問題ごとに十分検討されるべき。例えば、今回の阪大と京大の問題は、求値問題でかつ解答のみを記述させる形式や選択式の問題だったが、大学入試で出題される問題の形式は非常に多様で、たとえ求値問題でも解答はほぼ白紙の解答用紙に一からすべて記述するような数学科目の問題もある。国語では100字程度の記述式問題もある。解答例の公開にはメリットもあるが、デメリットも大きく、もし解答例を公開するならその方法を一定の範囲で選択できる(非公開もありうる)ように丁寧に議論しなければならない。しかし今回のような喧騒の下でそのようなことが可能とは考えにくい。

- 解答例を公開することを義務付けることによる大学での事務作業の負担増は決して軽くない。どのような解答例を公開するか(記述式問題の解答例は一つではないためどの解答例を公開するかは選択が必要)の議論に始まり、公開する解答例にミスがないかどうか(単純なタイポだけでなく高校での学習内容に準拠した表現や記述になっているかどうかなども含めた全般的な)チェック作業、それに加えて、外部からの指摘への対応(おそらく全くおかしな指摘も寄せられる可能性が高い)など、次年度のための入試問題作成と旧年度の入試問題解答例の講評にかかる事務作業とを並行しなければならず、これはかなり手間がかかる。大学の入試業務はなにも学部一般入試だけに限らず、学部編入や大学院、それらの推薦入試など、様々な入試が行われている中で、さらに業務に負荷をかけることになる。

-

今回のようなミスを防ぐ効果や学生へのデモンストレーションの効果などのメリットはあるが、多くの場合、入試問題にミスはなく、同じ問題が出題されるわけではないから学生への効果も限定的であることなども勘案しなければならない。

これらの点を考慮して、全面的な解答例の公開のコストとメリットの比較がなされなければならず、現時点では、私はどちらかといえばコストの方が大きく、少し極論すれば、近年の研究基盤の低下にあえぐ大学にとってむしろ悪影響も大きいのではないかと危惧する。

身体的な感覚の共有を求めること─高橋純子『仕方ない帝国』評─

「エビデンス?ねーよそんなもん。」という衝撃的な一文で、高橋純子氏の『仕方ない帝国』(河出書房新社)が話題である。

新聞記者は、ウラを取って書けと言われるが、時に〈エビデンス? ねーよそんなもん〉と開き直る。政治部次長だった時に書いた朝日新聞のコラム「政治断簡」をまとめた著書「仕方ない帝国」(河出書房新社)が評判だ。キチッとした優等生の文章が当然の朝日において、時に〈『レッテル貼りだ』なんてレッテル貼りにひるむ必要はない。堂々と貼りにいきましょう〉とあおり、〈安倍政権は「こわい」〉と言い切る。テンポ良く、小気味いいが、もちろん、炎上も数多い。

が、どのような意図をもって書かれたものか、読者によっても受け止めがいろいろと異なるようだ。もちろん、日刊ゲンダイの書き方は非常に誤解を招きやすい書きぶりになっている。そもそもこの書き方だと、高橋氏の著書からの引用であることすらわかりにくい。

「エビデンス?ねーよそんなもん。」は明らかに違和感がある。

既にいくつか指摘が出ているように、高橋氏の著書で登場する文脈は、一見すると、「エビデンス?ねーよそんなもん。」という衝撃的な文から抱く印象とは違った形になっている。原文は次のような文面だ。

私は、読者はあくまでも読者で、「お客様」とは思っていない。ひとりでも多くの人に読んでほしいと書いているが、気に入られようとは思わない。嫌われたり読み捨てられたりしながら、読者の思考をちょっとでも揺さぶりたい。はい。きれいごとですよ、きれいごと。だけど、そこを曲げたら私のなかで何かが終わる。何かは何か。何かとしかいいようがない、何か。エビデンス? ねーよそんなもん。(p.19)

実証的な根拠を提示するべき場面で「エビデンス?ねーよそんなもん。」と開き直っているという態度を取っていると想像していると、実際には違うように見える*1。

例えば、池田信夫氏は次のように述べている。

これは「私のなかで何かが終わる」という気持ちにエビデンスがないという意味で、朝日新聞が報道でエビデンスを出さないという話ではない。

あるいは、

「読者はお客様ではないという信念を曲げたら、自分の中の何かが壊れてしまいそうという不安や恐怖があるけれども、そこにエビデンスがあるかと聞かれればそれはない」という意味だと僕は思いますが。

というQusAka氏の解釈もある。

「何か」(=記者としての内的な行動規範や矜持)には「エビデンス」など無い(=それがもたらす効果の証拠は示し難い)

というwatcher氏の解釈もある。

この3つの解釈にさえ微妙な差があるようにも見えるが、いずれにしてもこうした読みは「大人の解釈」であろうと思う。

しかし、原文をよく読んでみると、違和感がある。

「エビデンス」というのは、「根拠」「論拠」「証拠」の意味で、何らかの主張をした場合には、それを裏付けるためのデータや根拠が必要となることを前提に、「エビデンスはありますか?」などと問いかけられる。

では高橋氏の原文にある「エビデンス?」とはどういう意味だろう?なぜ疑問符がついているのか?誰かに「エビデンスはありますか?」と問いかけられ「エビデンス?ねーよそんなもん。」とこたえるならわかりやすい*2。しかし、「だけど、そこを曲げたら私のなかで何かが終わる。何かは何か。何かとしかいいようがない、何か。」と書いた(あるいは言った)とき、「エビデンスはありますか?」などという問いかけがなされるとは思えない。例えば、「何かって何ですか?」という問い返しならあり得る。でもそこに「エビデンス?ねーよそんなもん。」と応答するのはやはりおかしい。「何かって何ですか?」はその「何か」についてのさらに踏み込んだ説明や言い換え、言語化を求める問いかけであって、「根拠を示せ」という要求ではないからだ。

だけど、そこを曲げたら私のなかで何かが終わる。何かは何か。何かとしかいいようがない、何か。エビデンス? ねーよそんなもん。

という文章の「エビデンス?ねーよそんなもん。」という部分が意味不明なのだ。どういう問いかけに対しての応答なのかがわからない*3。上で紹介した池田氏やQusAka氏、watcher氏の解釈も一見当を得ているようで、実のところ意味はよく分からない。「気持ちにエビデンスがある/ない」という言い方が奇妙だし、「何かが壊れてしまいそうな不安や恐怖がある」という言明に対して「そこにエビデンスはあるかと聞く」人は普通いないと思う。「エビデンス?」という部分は、「何か」に関することであって、そこを「(内的規範や矜持の)効果の証拠」と読むのも無理筋に見える*4。

実際には、この「エビデンス?ねーよそんなもん。」は、次の文章との関連で読むしかないように思う。原文は段落を変えて次のように続く。

目には見えないものを大事に思うことで、この世界のある部分は成り立っているはずなのだけど、それを上手に説明したり理解したりしてもらうのは、昨今なかなか難しい。消費社会、経済の論理が全面化しているから。損か得か。結果だけ。数字がすべて。(p.19)

この部分まで込めれば「何かは何か。何かとしかいいようがない、何か。エビデンス? ねーよそんなもん。」という文章は、私の中で終わってしまう「何か」について、これ以上言語化(≒目に見える)することはできません(するつもりはありません)という意味だとはっきりする。「目に見える形にする=エビデンスを示す」ということを拒絶しているのだ。そして「目に見える形」の代表例が、「数字」「結果」「損得」といった観点なのである。

こうした考え方は、「第一章 深くねむるために」の中で繰り返し強調されている。例えば直後のp.20には、

ブラック企業は、過労自殺というような犠牲が出るまで可視化されずにはびこる。値段の割に美味しい。安い割にサービスがいい。そのために人間の生が切り詰められてることに、残念ながら私たちの想像力は及ばない。数字に負けちゃってるんだよね、人間が。

とか

目には見えない民主主義的価値があれもこれもと毀損されているこの時に、目先の損得を優先して動くなら、どんなに美辞麗句を並べたところで政治家としての一線を越えたと言わざるを得ない。

といった文章があり、その後に、「無形の蓄積」という吉本隆明の言葉を付された節があり、

目には見えない。人にも分からない。でも確実に、積み重なっている。

目の前の評価や損得といった、かたちのあるものばかりを追い求めるのをやめて、そういうふうに仕事や人生を捉えられたら、5年後、10年後の自分が楽しみになる。

生きていることがきっと、楽しくなる。

と結ばれていたりする。

可視化しにくいものや言語化しにくいもの、従って他者との間で共有することが難しいものという部分にも価値がある。それらの価値は、無理に可視化・言語化・数値化して表現したり、結果としての現れで評価してしまうことでかえって損なわれてしまう。

というような考え方が時には一定の意味を持つことはありうる話だと思う。しかし、それを「エビデンス」という言葉で括って表現する、その言語感覚に、私はついていけない。しかも「エビデンス?ねーよそんなもん。」という粗暴な語り口は、本来可視化や言語化が必要な場面でも、それらを拒否する態度を招きかねない危うさがあるように見える。確かに高橋氏の原文は、一見すると自分の内面的な気持ちをそれ以上言語化することはできないと言っているだけのようにも見えるが、その後の文と併せて読めば、「数値化」が「経済の論理」と呼応していることへの拒否感の表明などともあいまって、結局のところ「エビデンス」を提示することが必要な場面ですら、その土俵に乗ることを避ける文脈へつながるように見えるからだ。「エビデンス?ねーよそんなもん。」に脊髄反射してはいけないが、そうした脊髄反射的な反応で批判されている立場を高橋氏は結局のところ表明しているのではないだろうか?高橋氏は、実証的な議論が必要な場所では精緻に根拠づけられた議論を展開できる/するだろうか?私にはそれは疑わしく思える。

身体的な同調を求める「特徴的な文体」

個人的な体験を語る。

著名な人物の発言や書物から引用する。

自分の考え方や感想をまぶす。

高橋氏の『仕方ない帝国』にはそうした文章が多くみられる。人によっては、それを情緒的に過ぎると批判するかもしれないし、逆の見方で見れば、ある種の作文法のようにも見え、場合によっては良いと評価する人もいるかもしれない。

例えば、日刊ゲンダイのインタビューの中で高橋氏は、

政治断簡は、ひとりでも多くの読者に自分の言葉が届いたらいいなと思って書いています。そのためには、もっともな内容をもっともらしく書いても、読者には届かない。読者に読んでもらうには身体性のある表現が必要だと思っています。

――身体性とは?

極端に言うと、論の精緻さよりも、筆者の感情を込めた文章です。筆者がこれだけ怒っているとか、うれしいとか悲しいとか、そういった表現が今の新聞には失われているように思います。社説を書いている時から、筆者の体温が感じられるように書くことが大切だと考えていました。

と述べ、身体性の重要性を強調しつつ

安倍政権の振る舞いや政策を正面から論じても読者はピンとこない。政府もヘッチャラです。なぜなら、向こうは百も承知で「人づくり革命」「1億総活躍」をはじめとする、欺瞞的で、人間を道具扱いするかのごときキャッチフレーズを次々と繰り出してはばからないからです。欺瞞を正面から論破するのは難しい。だから「なんか嫌だ」「どっか気持ち悪い」などといった自分のモヤモヤした感情をなんとか言葉にして読者に伝えないと、権力に対峙したことにならないんじゃないかと思うんです。

と述べている。

「精緻な論」や「正面から論じる」こともできるが、それでは伝わらないので、別の文体を模索したというような流れになっているように見える。すると

「愚民共はこれぐらいかみ砕かないと分からないんでしょー」感がすげーんだよ

で、その見下した挙句出てくるレベルの文章が酷いんだよ

読者をなんだと思ってんだよ、あいつ

というすくすく。氏ような反応も出てくる。どうせ精緻な論や正面から論じるということをしても(やれと言われればできるが)読者には伝わらない(≒わからない)ので、身体的な感覚を述べる方が伝わるのだという意識が高橋氏の中にあるとみているわけだ。

しかし、前節でも疑問を呈したように、高橋氏が「精緻な論」や「正面から論じる」ことがそもそもできるのかどうか疑わしいと思う。そうしたことができる人は、「自分のモヤモヤした感情をなんとか言葉にして読者に伝える」ことが大切だというような言い方をしないのではないか。間違いなく正しいと思える論があるなら、「なんか嫌だ」とか「どっか気持ち悪い」という感情にまかせた文章には、普通はならない。「なんか嫌だ」ではなく、「○○は××という観点から正しくない」という議論の仕方にならざるをえない。だが高橋氏の文章は到底そういう体裁には見えず、本人も「身体的な文章」でいいんだと「開き直っている」。何が嫌なのか、何が気持ち悪いのか自分にも説明できない(その身体的な感覚をそれ以上言語化しても政権にダメージを与えられるわけではないので価値がない)ので、「嫌だ」「気持ち悪い」という身体的な感覚を共有しましょう、むしろ可視化・言語化・数値化されないそうした身体的な感覚の方がより重要なのですと言っているだけにしか見えない。高橋氏は、精緻な論を組み立てることは最初から放棄している(あるいは組み立てができない)ように見える。そのうえで「エビデンス? ねーよそんなもん。」と開き直っているように見える。だとすれば脊髄反射的な批判にも結果的にそれなりの理があったようにも見える。

一定の論理性とそれを裏付けるエビデンスを提示することは、(それへの賛否は別として)何が言いたいかを理解してもらうための最善に近い方法であると思う。高橋氏の文章に限らないことだが、身体的な感覚の表明された文章には様々なデメリットがある。

あいまいな引用に粗雑な言葉をまぶすこと

第一に、その感覚を共有できない場合には、意味を汲み取るのが非常に難しい。高橋氏の『仕方ない帝国』も文意のよくわからない引用とそれへの自己流の解釈に溢れているというように見える。

例えば、

深くねむるために 世界は あり

ねむりの深さが 世界の意味だ

鶴見俊輔「かたつむり」

たった26文字で構成されたこの詩の、途方もない余白の大きさ、圧倒的な奥行き。これぞ世界と思う。そして、現実世界の奥行きが、たった26文字にかなわないことの不思議を思う。数字とか、結果とか、目に見えるものだけでこの世界はできているわけじゃない。

あなたが、私が、深くねむるために。世界の余白に思いを馳せ、少しずつ、美しい色をのせていく。政権が変わろうが、社会のシステムが変化しようが、鉛筆を握っているのはけっきょく、私たちひとりひとりなのだ。あなたにしか出せない色で、さぁ、この世界を。(p.23)

よくわからない。鶴見の詩が何を言いたいのかもよくわからないし、「現実世界の奥行きが、たった26文字にかなわないことの不思議」もよくわからない。それが「個性礼賛」のような文脈につながる論理もよくわからない。

言葉は安易に振り回さない方が良い。わからないものはわからない、難しいことは難しいと言いながら、深く潜って、言葉をつかまえた方がいい。さて、どこに潜れば?ひとつ、心当たりがある。

「『今日の惨めさ』を、『明日のもしかしたら』にすり変えていく、その人々の志向の中に、ファシズムの芽が育まれる」

(田中美津『いのちの女たちへ』)

いつしか私たちは「明日のもしかしたら」を為政者に委ねてしまってはいないか。自分の惨めさを引き受けることから逃げて、鼻先に「もしかしたら」のニンジンをぶら下げられ、為政者のために走る馬に成り下がってはいないだろうか。この国の、自分自身の惨めさの中に潜って潜って、言葉をつかみとりたい。それは「明日のもしかしたら」を自分自身のものにするための糸口となるはずだ。(p.82-83)

ここも同じだ。やはり引用されている田中美津の言葉が良くわからない。どういう文脈で何を意図して発せられたものか、この引用では不明だ。後段の高橋氏の言葉もわからない。「『今日の惨めさ』を、『明日のもしかしたら』にすり変えていく、その人々の志向」と、「「明日のもしかしたら」を自分自身のものする」とのつながりが不明だ。「すり変える」と「自分自身のものにする」がどう違うのかがわからないといってもいい。

嗤われるのは、数の力という「現実」に抗し、理念や理想を語る者。所与の現実から最大限の利益を得ることに腐心する「現実主義者」にとって、理想なんて1円にもならないキレイゴトだから。しかしー。現実ってなんだ?

「現実とはこの国では端的に既成事実と等値されます。現実的たれということは、既成事実に屈服せよということにほかなりません。」

(丸山眞男「『現実』主義の陥穽」)

そのように捉えられた現実は、容易に「仕方ない」に転化する。こうした思考様式がいかに広く戦前戦時の指導者層に食い入り、日本の「現実」を泥沼に追い込んだか。丸山はこう、言葉を継ぐ。「ファシズムに対する抵抗力を内側から崩して行ったのもまさにこうした『現実』観ではなかったでしょうか」。

既成事実への屈服が、さらなる屈服を生む。対米追従は仕方ない。沖縄に米軍基地が集中するのは仕方ない……。現状追認の無限ループ、そんな「仕方ない帝国」に生きてて楽しい?

嗤われたら笑い返せ。現実は「可能性の束」だ。私もあなたも一筋の可能性を手に、この世に生まれてきたのだ。(p.88-89)

ここは丸山の言葉と高橋氏の言葉が入り乱れている。高橋氏の言葉を混ぜ込むから何が言いたいのかわからなくなる。「・・・」で書かれていない部分も結局のところ丸山の言葉をなぞっているのだ。高橋氏は、丸山の言葉をすべて正確に引用するべきだ。ここに一部があったので、引用する。前後の文脈もある程度確認できる。

現実とは本来一面において与えられたものであると同時に他面で日々造られて行くものなのですが、普通「現実」というときはもつばら前の契機だけが前面に出て現実のプラスティックな面は無視されます。いいかえれば現実とはこの国では端的に既成事実と等置されます。現実的たれということは、既成事実に屈伏せよということにほかなりません。現実が所与性と過去性においてだけ捉えられるとき、それは容易に諦観に転化します。「現実だから仕方がない」というふうに、現実はいつも、「仕方のない」過去なのです。私はかつてこうした思考様式がいかに広く戦前戦時の指導者層に喰入り、それがいよいよ日本の「現実」をのつぴきならない泥沼に追い込んだかを分析したことがありますが、他方においてファシズムに対する抵抗力を内側から崩して行つたのもまさにこうした「現実」観ではなかつたでしようか。「国体」という現実、軍部という現実、統帥権という現実、満洲国という現実、国際連盟脱退という現実、日華事変という現実、日独伊軍事同盟という現実、大政翼賛会という現実――そうして最後には太平洋戦争という現実、それらが一つ一つ動きのとれない所与性として私達の観念にのしかかり、私達の自由なイマジネーションと行動を圧殺して行つたのはついこの間のことです。

高橋氏の著作にタイトルにもなっている「仕方ない」は、丸山の言葉であり、「戦前戦時の指導者層に喰入り、それがいよいよ日本の「現実」をのつぴきならない泥沼に追い込んだかを分析した」のも丸山である。高橋氏の文章はそこを曖昧にして、あたかも自分の言葉であるかのように書いてしまっている。精緻な論を展開する人は、こうした峻別には敏感であるはず/べきだと、少なくとも私は思う。

また丸山はそのあとにも議論を続けている。

日本人の「現実」観を構成する第二の特徴は現実の一次元性とでもいいましようか。いうまでもなく社会的現実はきわめて錯雑し矛盾したさまざまの動向によつて立体的に構成されていますが、そうした現実の多元的構造はいわゆる「現実を直視せよ」とか「現実的地盤に立て」とかいつて叱陀する場合にはたいてい簡単に無視されて、現実の一つの側面だけが強調されるのです。

(中略)

そう考えてくると自から我が国民の「現実」観を形成する第三の契機に行き当らざるをえません。すなわち、その時々の支配権力が選択する方向がすぐれて、「現実的」と考えられ、これに対する反対派の選択する方向は容易に「観念的」「非現実的」というレッテルを貼られがちだということです。

(中略)

私達の言論界に横行している「現実」観も、一寸吟味して見ればこのようにきわめて特殊の意味と色彩をもつたものであることが分ります。こうした現実感の構造が無批判的に維持されている限り、それは過去においてと同じく将来においても私達国民の自発的な思考と行動の前に立ちふさがり、それを押しつぶす契機としてしか作用しないでしよう。そうしてあのアンデルセンの童話の少女のように「現実」という赤い靴をはかされた国民は自分で自分を制御出来ないままに死への舞踏を続けるほかなくなります。

丸山が何を問題にしていたかは明晰だし、「現実的たれ」という警句に潜む危うさは、高橋氏の余計な文章を読むより、丸山自身の言葉をそのまま提示した方が、説得性は高いことは明らかだ。もちろん、戦前戦中の指導者が国策を誤ったことが、何に起因しているのか、どのような思考様式によるものなのかは、実証的な研究が不可欠であり、丸山の分析が当を得ていると言えるかどうか疑問の余地もあろう。しかしそうした疑問の余地が明示できるのも、丸山の議論が明晰だからに他ならない。

丸山は、現実の「日々造られて行くもの」という側面を強調している。しかしそれを「可能性の束」などという安易な言葉でくくってしまってよいのか。戦前戦中の指導者たちは、対米戦において、圧倒的な国力の差という現実から目を背けて、一筋の可能性(とそれを支える精神論)に縋りついたのではなかったか。結局のところ、精緻な論でもって、見過ごされている別の現実を提示し、「可能性の束」の中から取りうる選択しを提示していくしかないし、それが政治の姿のはずだ。「理想」と「可能性」を称揚するだけでは何も生まれない。

身体的な感覚の共有はむしろ伝わらない

身体的な感覚の表明された文章のデメリットの第二は、まさにそれ故に、その身体的な感覚を共有できる人というのは、もとから筆者と一定の感覚の共有がある人に限定されやすい、ということだ。これは池田信夫氏が言うように

しかし彼女は「安倍政権は気持ち悪い」という感情をエビデンスもなしに下品な文章で書くので、話が読者に伝わらない。

となってしまう。あからさまな身体的感覚の表明は、その感覚を受け入れられない人にとっては何も共有できず反発を生むだけである。高橋氏は、多くの読者に気持ちを伝えることを目的として、そうした文体を採っていると開き直るが、結局、伝わるのは自分の仲間内だけということになってしまいがちだ。高橋氏は、身体的な感覚を表明する文章が、精緻な論や正面から論じることにくらべてより多くの人に伝わると思っているようだが、実態はその逆のように見える。

そして身体的な感覚に基づく文章は、どうしても一貫性を欠き、ねじれてしまいやすい。端的に次の文章を読めば、高橋氏はダブルスタンダードだという批判を免れないと思う。

首相の「命を守る」の裏側には、自分ではない誰かの「命をかける」が張り付いている。1分35秒に1回、その誰かと死の距離は近づいている。問われているのは、憲法9条の歯止めを外して、日本を「戦争をする国」にするのか。しかもその歯止めを、閣議決定による政府の憲法解釈変更で外していいのかだ。

ところが首相はこの問いに正面から答えようとしない。「お父さんやお母さんやおじいさんやおばあさん、子どもたちを助けられない。それでいいのか」といった類の弁を繰り返すばかりだ。

レトリックというよりはトリック。覚悟も熱意も感じられない。これが、日本の平和国家としての歩みを根本から変えようとしている最高権力者の会見か。国民にわかってもらうことを重視したという。だとすると政権が想定する国民像は、論理的な説明よりも、お涙ちょうだいが効く人たちだということなのか。

首相は「敵」を批判したり、嘲笑したりするのは得意だが、他者に何かを伝えるのは下手だ。反対する人を説得しようという気がそもそもないからだろう。「身内」に「いいね!」と言ってもらい、最後は数の力で押し切る。会見には、首相のそのような政治観がにじんでいた。(p.108-109)

高橋氏は、首相には、正面から答えることと論理的な説明と反対する人を説得しようとする意志を求める。しかし、自分は「読者に読んでもらうには身体性のある表現が必要だ」「エビデンス?ねーよそんなもん。」と開き直る。結局、高橋氏は、自らも首相と同じ手法を取っている、同じ穴の貉になっている。意図的か無意識かは別として。

もう一々引用しないが、他にも高橋氏は、首相の所信表面演説中のスタンディングオベーションを気持ち悪いと批判したりしている。しかし十分な言葉を尽くさず「敬意」の共有を求める首相と、「身体性のある表現」で「感覚の共有」を求める高橋氏の文体は、結局同じ文体でしかないのではないか。

作家の百田尚樹氏は「もし北朝鮮のミサイルで私の家族が死に、私が生き残れば、私にはテロ組織を作って、日本国内の敵を潰していく」「昔、朝日新聞は、『北朝鮮からミサイルが日本に落ちても、一発だけなら誤射かもしれない』と書いた。信じられないかもしれないが、これは本当だ。/今回、もし日本に北朝鮮のミサイルが落ちた時、『誤射かもしれない』と書いたら、社長を半殺しにしてやるつもりだ」とツイッターに投稿した。

あらタイヘン。そんな記事本当に書いたのかしら。「北朝鮮」「一発だけ」「誤射」でデータベースを検索したが、結果は0件。永遠のゼロ件。

百田氏の過去のインタビューなどから類推すると、おそらく2002年4月20日付朝刊「『武力攻撃事態』って何」のことだと思われる。

Q ミサイルが飛んできたら。

A 武力攻撃事態ということになるだろうけど、1発だけなら、誤射かもしれない。

北朝鮮を含め具体的な国や地域名は出てこない。一般論として、武力攻撃事態の線引きは難しいと言うことをQ&Aで解説する記事だった。(p.94-95)

「一般論として」という書き方は曖昧だ。一般論という言葉が使われるときには、「例外がありうる」という場合と「すべてに通用する」という場合とがある。

百田氏は後者と解釈しているのだが、高橋氏は前者だと主張したいのか。上のQ&Aがどういう意味で、どのような一般論を主張していると高橋氏が解釈しているのか非常にあいまいである。

そして、高橋氏は、自分は「精緻な論よりも身体性のある文章を書く」と宣言しつつ、百田氏には過去の新聞記事を遡って検索して、その引用が正確ではないというエビデンスを提示して批判するのか。これは端的にダブルスタンダードだと言わなければならない。

確かに、戦前戦中の指導者層は、様々な既成事実に屈服し、国策を誤ったかもしれない。しかし、身体的感覚の共有(理屈はいいから、「気持ち悪い」という感覚を共有しましょう)の先にだって、ファシズムは暗い口をあけて待っているのではなかったか。「アベは嫌い/気持ち悪い、個性万歳。」の先に、ファシズムの暗い入口は本当にないのか。批判しているつもりが、結局同じ穴の狢になってしまっているのではないか。

「エビデンス?ねーよそんなもん。」

松本徹三氏はおそらく基本的な事実を誤認している>東ロボ

松本徹三氏が書いた「AIが神になる日――シンギュラリティーが人類を救う」という書物について、中村伊知哉氏のツイートとそれへの新井紀子氏のコメントがあった。

「AIが神になる日」。新井紀子さんのAI「東ロボくん」が東大合格は不可能という結論を出したことに対し、メモリーされた単語・文章が少ないためで、そう難しくはないと分析。AIの失敗ではなくプロジェクトの失敗ということでしょうか。

— 中村伊知哉 (@ichiyanakamura) 2017年11月7日

慶応(KMD)の中村教授が、とんでも本を引用して、こういう意見を公の場で表明することに驚きを禁じえない🤢 https://t.co/s57LQmnjyf

— norico arai (@noricoco) 2017年11月13日

私は、松本氏の著書をすべて読んだわけではなく、9頁にある次の記述を見ただけである。

●東ロボ君は再挑戦できる

国立情報学研究所の新井紀子教授は、日本におけるAI研究の先駆者で、大変立派な業績を上げている方ですが、AIが東大入試の英語の試験に合格できるかを試す「東ロボ君」のプロジェクトを進めた結果、「合格は不可能」という結論を出しました。しかし、それは、このプロジェクトのためにメモリーされた英単語が五百億語、文章が十九億文程度で打ち切られていたからだと、私は考えています。単語の方はともかく、文章の方はその百倍の二千億文程度まで増やさないと駄目でしょう。それはそんなに難しいこととは思えません。

クラウドは、今や、一人の人間が一生かかって蓄積しうる記憶をはるかに凌駕する記憶量を持っており、しかも今のこの瞬間も、世界中で休むことなく情報を収集し続けています(*)。

(*)世界中から常時(ネットで)収集し続けている情報の中には、おそらく「作り物の画像や映像」なども含んだ膨大な数の「偽の情報」が含まれているでしょう。しかし、将来のAIの実力からすれば、そういうものを弾き出すことはかなり簡単だと思います。種々のファクターを縦横につなぎあわせてその整合性を検証すれば、かなりの確度で、「真実であるか、あるいは相当嘘っぽいか」程度は言い当てることができると思います。

また、そのプロセッサーのスピードは、膨大な数のトランジスターを超高速で並列的に動かすことによって、想像を絶するほどのものになっています。つまり、もはや、このような基本的な能力においては、いかなる天才も太刀打ちできないレベルに達しつつあるのです。我々は、今こそ、このことの持つ意味を真剣に考えねばなりません。

他にも東ロボプロジェクトに関する記述があるのかもしれないが、ここに述べられている記述だけみても、松本氏は基本的な事実認識が間違っているか、あるいは事実確認を怠っている。

「AIが東大入試の英語の試験に合格できるかを試す「東ロボ君」のプロジェクト」

既にこれが間違っている。今回のプロジェクトで、AIを用いて解答した英語の試験は、センター試験の英語とリスニングの問題であり、東大入試の英語の問題ではない。(そもそも「AIが東大入試の英語の試験に合格できるかどうか」というのも実際のプロジェクトの全体像を矮小化している。今回のプロジェクトではセンター試験の一定の科目を受験(英リ・国・数・物・世)し、東大模試の数学と世界史を受験したのだから、東大の英語がターゲットであったかのように誤解させる松本氏の記述は不適切である。)

このプロジェクトのためにメモリーされた英単語が五百億語、文章が十九億文程度で打ち切られていたからだと、私は考えています。単語の方はともかく、文章の方はその百倍の二千億文程度まで増やさないと駄目でしょう。それはそんなに難しいこととは思えません。

このような曖昧な書き方をするということから、松本氏は、実際に500億語・19億文を用いて、どのような設問が解答でき、どのような設問が解答できなかったかということを正確に把握しているとは思えない。

今回よい成績だったのは、発音・アクセント・文法と語彙語法・語句整序に関する問題群であり、応答文完成ですら7割程度、会話文完成・不要文除去・意見要旨把握も4割程度。3つの読解文については、統計や生活に関する資料でようやく6割程度だが、物語や論説では2割程度しかできていない。例えば、今年のセンター試験の「不要文除去」の問題をスクリーンショットしておく。

こういう問題が現状解けていないので、そもそも長文読解の問題などとてもできない。ましてや東大二次の英語の問題などと到底無理だ。

今回担当したグループは、2000億文などとは言わなかった。彼らは複数文の問題でも500億文程度の類似文章が手に入れば、複数文問題でももう少し正答率が改善するであろうという見通しを述べていた。しかし同時にそれだけの文章群を得るための作業コストが経済的に見合うかどうかという問題も浮上すると述べている。

もはや、このような基本的な能力においては、いかなる天才も太刀打ちできないレベルに達しつつあるのです。我々は、今こそ、このことの持つ意味を真剣に考えねばなりません。

センター試験で200点満点を取る学生というのは、それなりにはいるし、190点以上にすれば、もっと増える。駿台・ベネッセが集計した2017年のデータネット(自己採点集計)の度数分布のスクリーンショットをはっておく。

英語の筆記で190点以上とる学生は8000人以上のオーダーで存在する。別にこうした学生のすべてが「天才」というわけでもないだろうし、その意味で今回の東ロボプロジェクトで試みられた得点は、十分によくできる人間の得点に比べて明らかに劣っていると結論するのが妥当である。仮に2000億文が用意できたとして、複数文選択の問題が仮にかなり正答率が上昇したとしても、センター試験の読解問題である第5問や第6問で2箇所でもミスをすれば、合計点は190点を割り込む。その意味で、本当にできる受験生と同程度の得点をあげるために、文例の収集と深層学習というだけではまだ道のりは遠そうに見える。もし仮にそうしたことができるようになるのだとすれば、何らかのブレイクスルーは少なくとも必要なのだろう。

この事案を拡散していいのか懸念がある

宮川 剛 氏が自身のtwitterで、採用内定を取り消されかけている事案に関する情報を公開している。

一般企業では内定取り消しは大きな問題であることは疑いの余地はないが、今回宮川氏が報告している事案は、大学関係の人事問題であり、経緯を詳細に見れば、一般企業における内定取り消し問題と同列に扱えるものか、またこの事例をもって大学の労働環境を論難したり、拡散して大学当局に翻意を促すことが適切なのかどうか、少なくとも私には疑問の余地がある。以下、雑多ながらいくつか列挙する。宮川氏はいくつかの点でもう少し丁寧に説明するべきだと考える。

(なお、筆者は宮川氏が報告している事案とは一切無関係な第三者であり、しかも以下で書くことは、一般的なことなので、今回の事例に完全に当てはまっているという保証はないし、すべての大学で同じように事が行われているという保証もない。)

宮川氏による経過の説明をtwitterから抜粋する。

面接の後、人事委員長で学科長かつ応募書類の宛先になっている教授から電話で「先生に来ていただくことが決まりました。いらしてもらえますね?」と連絡があり、「はい、もちろん。喜んで」と回答。別の人事委員の教授より「桜が咲いているようです。正式な連絡、お待ち下さい。」とも

その二日後、その学科長の先生より「今回の当学科の人事にご応募いただき、ありがとうございました。すでにご連絡いたしましたように、先生に来ていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。」と電子メールにて連絡。その後実際に当事者が大学を訪問し、複数の先生と各種打ち合わせ。

その際に、他の複数の教授やポスドク・院生などに、XX先生の後任でいらっしゃる◯◯先生、と紹介され挨拶&世間話。学科事務室を訪問し、同様に紹介・挨拶、時間割、実験演習テキスト、建物内部の図面などをもらう。研究室採寸などし、教科書の第何章から何章までが講義の割当かの指示を受ける。

別の教授に交替し、学科で使われる共通施設や研究設備などをかなりの時間をかけ紹介・案内をしてもらう。そんな感じでありますので、客観的にみても内定が明確に成立していたことは間違いないところです。

着任日までそれほど期間がなく、当事者は具体的に研究室の引っ越しの準備を種々の点で開始しました。当事者は、幸か不幸か大型の研究費を複数取得したばかりで、かなりの人の雇用をその前年に開始してしまっていました。ですので、異動後、多少の間は、現雇用先と兼任をさせてもらう必要がありました。

研究費での被雇用者のことや研究環境の即時の移動の困難さ等から、しばらく兼任をせざるを得ない旨は応募時・面接の際に説明し、了承を得ていました。内定通知のメールにも「また、兼務については、人事係によりますと、◯大本務であれば、本学としては通常の手続きでできるようです。」との記載あり。

異動について現所属の学長・学部長に相談。当事者はその先生方と関係良好で高く評価されていたため「兼任するのであれば、こちらからで人件費を一部負担しますよ。打診してみてください」と提案される。当事者は、その学長の案を、双方、win winと考え、異動先の学科長に提案したのです。

そうしたところ、そのような形態の提案を直接の理由として、「今回の人事選考を白紙にもどす、という判断に至りました」という連絡を受け、内定が取り消されそうになっている、という次第です。

もう少しよく話を聞いてみると、実際には、当事者の研究規模が大きすぎてその大学のその学科には「収まりきらない」という意見が出たこと、その研究規模の大きさと兼任などから当事者が教育業務や委員会活動、入試業務などを十分に行わないのではないか、という懸念が出されたことが背景の原因のよう。

あと、委員からは、この当事者は、その大学・学科の研究環境に満足ができず、すぐ他に異動してしまうのではないか、という懸念も示されたことも、その内定撤回の理由の一つとしてあるとのことでした。

要は、その当事者の研究規模が大きすぎて、スペースをかなり使われてしまうかもしれないこと(そこの大学の学科では取得研究費の額によってスペースのサイズが変わります)、その他雑用をあまり負担してもらえなくなるかもしれないこと、などが深刻に懸念されてしまったようです。

米国の大学・研究機関では、普通、優れた研究成果を出し、大きな研究費を取得することができた研究者には大きな間接経費がついてきて、それがその大学・学科などの利益になります。ですので、そのような研究者は優遇され、取り合いのような具合になります。しかし日本ではこの状況は随分違うんですね。

まず間接経費割合が米国に比べると少なくメリットが少ないことに加え、(これは大学・学部などにより異なりますが)間接経費のほとんどが中央に取られてしまうんですね。加えて、日本では教育研究以外の業務(各種委員会、入試などのいわゆる「雑用」)が膨大ですが、それを教授等が行う必要がある。

すると、同僚となる教員(人事委員の先生方)には、できるだけ、そのような研究以外の業務をきちんとこなすような人材が好ましい、という方向性になりがちになってしまうわけです。スペースもあまり取られても困りますし。間接経費は中央に行くのでメリットはないわけですし。

「学科委員会教授会」での投票が終了したところまでだそうです。その大学としては、事務的な最終決定までは、あといくつかステップがあったようです。その前にそのような連絡を出してしまったミスを学科長・人事委員長の先生はお認めになって謝罪されています。

人事委員長のお話では、その学部でそこで決まったこと覆った事例は20数年の間で記憶がないそうです。「(ほぼ)最終決定」が出るのは指示された着任日の1ヶ月ちょっと前(正式な発令はおそらく着任日)であることを考えると、内定をその前のある段階で出す実務的な必要はあると考えられます。

この件、もう一点、少し驚くことが。当事者は当初自ら調べて応募したわけでないのです。公募の締切終了後、「インパクトのある人がいなかった」ということで、その大学の人事委員たちが直接目ぼしい研究者複数に声がけをしたとのこと。当事者はその一人で、締め切り後に応募。そういう経緯でそれかと。

表に出ている主な理由は、給料が一部出る兼任を提案した、という点と、当事者の研究規模が大きすぎてその大学の学科には収まりきらず研究以外の委員会活動、入試業務などを十分にされないかもしれないという懸念、です。

私が考える疑問点は次の通り。

- たとえ事務的なものだとしても採用審査過程が完了していないうちは、結果が覆る可能性はある。そのことを十分に伝えなかったのは、大学の落ち度というよりは人事委員会の委員長の責任ではないか。しかもこの人事案件は、採用予定者の研究規模などもろもろの事情でやや特殊な状況であったようにも見える。

- 給与に関する採用予定者の提案が不明確である。前任校が「兼任するのであれば、こちらからで人件費を一部負担しますよ。打診してみてください」と提案するとあり、宮川氏も「給料が一部出る兼任を提案」と述べているが、これはどういう身分になるのかはっきりしない。採用予定者の本給を新任校と前任校で分担するという話なのか。専任教員の本給の支給の方法に差を付けるようなことが可能であるとは思えない。たとえば前任校で一定期間非常勤講師や特任教員扱いで時間給をもらうというのなら理解できる。何が「winwin」なのかよくわからない。優秀な研究者を人件費を抑制しつつ採用できるという意味なのかもしれないが、専任教員の給与は新任者だけ特別扱いはできず、大学全体の様々な事情によって決まるものである。採用候補者の給与をどのように取り扱うという提案だったのかはっきりさせない限り、この提案が妥当なものかどうか判断できない。

- 新任校を不用意に身構えさせるようなやり方にならないように注意を払うべきではないか。前任校から一定の給与を得たり、兼任で勤務したりすることなどは、採用候補者が新任校に十分な期間在籍してくれないかもしれないという疑念を抱かせる危険性はある。あとでも書くが、大きなラボを引き連れて異動したりすると、本人にやる気があっても、学内業務の分担に支障ができるのではないかという懸念はありえる。

- 兼任での勤務形態がどう考えられているのかはっきりしない。前任校にラボを残して兼任したり、人件費や給与を前任校が一部負担したりするような場合、採用後の勤務形態として週何日は前任校に戻るとか、前任校でもいろいろな業務を分担せよとか、様々な制約が付く可能性がある。新任校の側がそうした制約を嫌う可能性はあり、兼任ならばどのような勤務形態でも新任校が受け入れなければならないというのは無理筋に見える。

- 学科の人事委員会が大学全体の様々な制約や分担に無頓着なまま採用審査を進めてしまっているのではないか。宮川氏自身が述べているように、大学の研究用のスペースは獲得研究費に依存して決定される場合がある。それ以外にも、賞与や間接経費の配分、校費の配分、委員会や入試等の学内業務の役割分担、研究室受入学生の上限などなど、多くの事柄が学科のスタッフや当人の持つ研究費などによってきめられている。突出した研究費や突出したスタッフの数や突出した学生数を持つ教員が新任として採用された場合に、種々の分担のバランスが崩れる可能性が高く、それを大学側が嫌う可能性はある。本来人事委員会がそうした事情を考慮して、候補者面接を行うべきであり、今回の人事がそもそもそうした慎重さを欠いているようにも見える。

- そもそもこの人事は公募の考え方を逸脱しており不適切ではないか。宮川氏の報告によれば、「公募の締切終了後、「インパクトのある人がいなかった」ということで、その大学の人事委員たちが直接目ぼしい研究者複数に声がけをしたとのこと。当事者はその一人で、締め切り後に応募。」とある。公募に適切な人材の応募がなかった場合には再公募を行うべきである。それなしに、公募期間終了後に人事委員会の判断で声かけをして面接候補者を決めたとすれば、もはやそれは公募ではない。宮川氏は

公募に応募すること自体がかなりエネルギーの要ることですし、人生を賭けて抱負を書いたり、ヒアリングの準備したりするのは大変なことです。このようなエピソードで感じるのは、やはり研究者(とその家族・関係者など)は、世間(大学関係者含む)から軽く考えられているのかな、と。

と述べているが、それでは公募期限内に応募した応募者はどうなるのか。能力があったり、大きな研究費を持っていれば、公募締切後の声かけで面接候補に選ばれるというのなら、そもそものはじめから公募などするべきではない。一旦公募をかけた以上、その枠の中で適切な方法で候補者を選ばなければ、そもそも不公正だ。大学名がわかってしまえば、この大学は一見公募をかけていてもその裏で締め切り後に別の候補者に声をかけることもあるのだと認知されてしまう。いずれにせよ、もしこうしたことが事実なら、そもそも今回の採用審査そのものを白紙にし、公募からやり直さなくてはならないのではないか。宮川氏はこうした情報を公開することの重大性を適切に認識しているのか。

現時点では、以上の点から、私は、この問題を大学と被雇用者に関する問題一般として受け取ることはできないし、通常の一般企業における採用内定取り消しの問題と同列に議論できることだとは思えない。この事案を拡散していいのか懸念がある。

注:なお、宮川氏から新たな説明があったり、上記の記事内容に不適切な部分があった場合など、随時更新する可能性がある。

2016年12月14日付産経社説を批判する。

産経新聞は2016年12月14日付の社説で、「記述式の入試 人材育てる労を惜しむな」と題する記事を掲載した。

現実の国立大学の二次試験がどのような形式で実施されているかを全く調べず、大学教員に不当な非難を浴びせる極めて悪質な記事であると言わざるを得ない。

産経社説のこの論調は、2016年9月11日付の社説から一貫しており、本ブログでも、既に批判した。

以下、2016年12月14日付の社説について具体的な記述を批判する。

記述式試験の実態に対する無知

すでに本ブログでは、

において、新聞各紙が「記述式」の意味を拡大解釈し、国公立大学二次試験の実態を不当に歪めていることを批判した。

今回の産経社説も全く同じ誤りを犯し、国公立大学の二次試験における記述式試験についての実態をミスリードしている。それは冒頭から顕著にあらわれている。

ようやく国立大学の入試で記述式が重視されることになった。

まったく違う。

国公立大学の二次試験では、英語・数学・国語・理科・社会の主要五教科において、概ね記述式中心か、一定字数の記述式問題が課されている。「ようやく」などという記述は事実誤認である。

センター試験は私大を含め利用大学が増え、定着してきた。その一方、大学によってはセンター試験に頼りすぎ、個別試験で手を抜いていなかったか。

現行センター試験は選択で答えるマークシート方式だ。前身の共通1次試験時代から「考える力が育たない」と批判があった。

ならば各大学の試験で記述式を重視すべきだが、現在、国立大2次試験で記述式を課しているのは募集人員の4割にとどまるという。寂しい限りである。

この記述が誤りであることは既に当ブログで指摘した。高大接続改革の進捗状況に関する文部科学省の文書では、「国語・小論文・総合問題のいずれか一つ以上を課している」のが募集人員の4割だという資料が付けられている。これは「記述式試験」と拡大解釈することは明白な誤りである。この定義では、およそほとんどの理系国公立大学が記述式試験を課されていないことになる。例えば、国公立二次試験で書かれている数学はほとんどすべての大学で記述式である。

「個別試験で手を抜く」というのも不当な言いがかりである。国公立理系では、前期日程で概ね英・数の2科目、大学によっては理科の記述式試験が課され、文系国公立では概ね英・国の2科目、大学によっては社会の記述式試験が現実に課されている。後期日程では、試験科目は多少減る大学もあるし、総合問題のような形をとる大学もある。また一部推薦入試の仕組みなどもある。しかし、概ね国公立大学の二次試験では記述式試験が課されているのである。

大学教員に対する不当な非難

上で触れた「個別試験で手を抜いている」というのも不当だが、

どんな学生を採り、育てていくかは大学教育の重要な仕事であるはずだ。記述式は採点の負担が増えるといった考えがあるなら、おかしい。

それとも、受験生の文章の良しあしが見極められないほど大学教員のレベルは低いのか。面接など筆記試験では測れない受験生の能力を多面的に評価することも課題だが、記述式の採点を厭(いと)うような教授らに教育を任せられるか。

という記述も不当である。大学教員は既に「記述式試験」の採点をしているのである。2月と3月に多くの大学教員が缶詰になって採点作業をしているはずだ。すでに十分負担をしている。どのような学生を選抜するかは大学にとっても大学教員にとっても重要なミッションのひとつである。既に十二分に責任を果たしているのである。採点という作業は確かに労力のかかる仕事である。しかし多くの国公立大学の教員は、記述式試験の採点に労力がかかるからと言って、マークシート式のセンター試験のみで合格を判定したいなどとは考えていないだろう。自分たちの指導する学生を自分たちの手で見極める作業は、たとえ労力がかかったとしても必要不可欠な作業であると自覚しているはずだ。

議論の射程の曖昧さ

大学入試の実態を正確に知らないから議論がぶれるのである。

センター試験は私大を含め利用大学が増え、定着してきた。その一方、大学によってはセンター試験に頼りすぎ、個別試験で手を抜いていなかったか。

とあるが、議論を国公立大学の話に限定するのか、私立大学の話まで広げるのかで、議論の内容そのものが全く変わってくる。センター試験の成績のみで判定する入試形式を採用しているのは、国公立大学ではなく多くの私立大学である。もちろん私立大学でも自前の入試を行っている大学も多くある。

他方で私立大学は、様々な事情から入試の複線化を行い、入試日程を増やしてきている。一つの大学や学部が複数の形式で入試を行うとそのための個別問題をすべての科目でしかもミスが起こらない正確な問題を用意し、それを採点するのは、時間と人員が必要になる。私立大学の場合、常勤教員だけで人員を確保するのが難しかったり、日程的に合格発表までの期間に採点に充てられる時間が限られていることもあって記述式問題の採点をしきれない大学もあるだろう。これは、傍から見ると大学教員がサボっているように見えるのかもしれないが実態は全く逆である。過密な入試スケジュールの中では到底時間を確保できないというべきである。

しかしこうしたことはさしあたって国公立大学とは別の話である。国公立大学は記述式試験を実施し、時間をかけてその採点を行っている。

受験方式について十分な理解がないから記述が曖昧になるのである。

これを機会に、受験科目が少ない入試も見直したい。昭和54年導入の共通1次は当初、5教科7科目を課していた。センター試験では大学が必要な試験科目を選ぶ形に変わり、科目が少ない大学が増えた。物理を知らない理工学部生など、基礎知識を持たずに入学する学生の増加を生んでいる。

ここでも国公立大学の話がしたいのか、私立大学の話まで含めるのかでまったく議論が変わる。しかもこれはセンター試験の話をしたいのか二次試験の話をしたいのかでも変わる。

センター試験の場合、「5教科7科目」というのは、英・数・国・理科2科目・社会2科目のことだ。理系国公立大学でも社会2科目を課す大学はほとんどないし文系で理科2科目を課す大学もほとんどない。理系国公立でも理科1科目で良いところは多少ある。文系国公立でも社会1科目で良いところは多少ある。しかし、概ね英・数・国・理・社の5科目は課されているはずだ。つまり国公立大学の場合、「5教科7科目」とは言わなくても、概ね5教科の科目が課されている。「科目の少ない大学」というのは概ね私立大学の話である。

他方、二次試験では、すべての科目が課されているとは限らない。国公立でも上位校は理科2科目や社会2科目を課すところもあるが、学科によって学科の内容に関連する専門科目しか課さない大学もある。(それでも記述式という前提は崩れない。)「物理を知らない理工学部生」という話がどのような実例に基づいているのか、この文章だけからでは到底わからないが、たとえばセンターでも二次でも化学だけで合格できる国公立大学もあるだろう。二次試験の科目をもっと増やすべきだというのならそれはそれで一定の理解は可能だが、志願者の全体的な概況などによっても何を課すのが良いかは変わりうるので一概には言いにくい。例えば受験生には科目が多いことを嫌う傾向が一定程度あるので、科目を増やすと成績上位者まで科目の少ない大学へ流れ、結果として科目を増やした大学の入学者のレベルが下がることも残念ながらある。現在の入試実態では、科目を増やせばその科目についての基礎知識を兼ね備えた人材が選抜できるという考え方はかなり危うい、と言わざるを得ない。

記述式試験の内容を知らないから内容が曖昧になるのである。

受験生の文章の良しあしが見極められないほど大学教員のレベルは低いのか。

国公立大学二次試験における記述式試験は、英・数・国・理・社の主要五科目で実施されている。そこで問われているのは「文章の良しあし」などという曖昧なものではない。英語ならば英訳・和訳・内容理解、国語ならば課題文の内容把握とその表現、数学ならば与えられた問題に対する発想とそれを裏付ける根拠記述、理科ならば様々な法則に基づいた問題解決や与えられた実験に対する考察理解、社会ならば与えられた課題に対する過不足のない正確な記述などである。単なる「文章の良しあし」などではない、多様な問題群に対する適切な応答が二次試験において記述式試験として課されている。

いわゆる小論文のような試験は大学入試において決して主流ではない。小論文でさえ単なる「文章の良しあし」を判定しているわけではないだろうが。

十分に検討していないから記述が揺れるのである。

新共通テストの国語と数学で記述式問題を加えることが検討されているが、受験者が数十万人規模になるため採点時間などの問題点があった。80字以内といった短文なら可能だとしても、それ以上の長文の記述式は2次試験に任せる方が現実的だろう。

産経新聞の社説は9月11日に、

記述式の採点には時間がかかるという課題に対し、受験先の大学が採点する案は現実的だろう。

と述べていた。この時点ではどのような方法になるかははっきりと表明されていなかったとはいえ、この社説の執筆者は、80字の記述式も大学に採点させ、しかも長文の記述式も2次試験で扱うのが「現実的」と言うのだろうか。すべて短文であろうと長文であろうとすべて2次試験にゆだねればよい。今の2次試験がそれそのものである。

「国語・小論文・総合問題」を「記述式」と拡大解釈するミスリード

国立大学協会が記述式試験に関する考え方を発表したことを各紙が伝えている。その中に、次のような文言が入っている。

朝日:「国立大の2次試験で、国語などの記述式を導入しているのは募集定員の約4割にとどまっており、」

読売:「国立大2次試験では現在、記述式問題を課しているのは募集人員の約4割にとどまっている。」

毎日:「国立大の2次試験で記述式を課している大学は募集人員ベースで4割にとどまっており、」

産経:「国立大の2次試験で現在、記述式問題を課しているのは募集人員の4割程度にとどまっている。」

またNHKも次のように伝えている。

これらの報道は、国公立大学の二次試験の現状を著しくミスリードする内容である。まず、この報道の根拠は、文科省が発表した「広大接続改革の進捗状況について」と題された文書にある次のデータに基づいていると考えられる。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/08/__icsFiles/afieldfile/2018/04/25/1376777_001.pdf

ここにはっきりと明記されているように、この数字は、

「国立大学の二次試験においても、国語、小論文、総合問題のいずれも課さない募集人員は、全体の約6割にのぼる。」

ということである。ところが上の報道では、「記述式試験を課しているのが4割」という記述にすり替えられてしまった。具体的な科目名が限定されていたはずなのに、報道される際に、範囲が拡大されてしまったのである。(NHKに至っては、「募集定員ベース」という情報も抜け落ちたあげく、39.1%というのはおそらく前期試験のデータである。)

例えば、国公立理科系学部の前期日程の中で、国語を試験科目として課しているのは東大と京大しかない。もちろん小論文や総合問題を課す大学も前期日程では極めて少ない。したがって、上記の4割という数字の中に、大部分の国公立大学理系前期日程の募集定員が含まれていないことになる。

例えば河合塾の入試速報サイトに行って前期日程の解答例を見てみるとよい。

国公立理科系に課される数学の試験の場合、完全に白紙の解答用紙に答えまでの導出過程をすべて記述させる形式が一般的である。

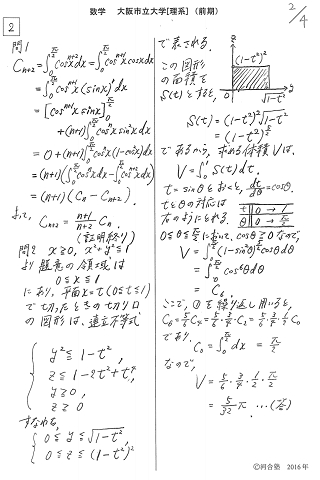

例えば、上は、岐阜大、名古屋工業大、大阪市大、東大、京大の解答例の一部をスクリーンショットしたものである。こうした国公立二次試験の数学を記述式でないなどと判断するとしたら、その判断は明らかに誤りである。そのような分類をしてしまったら妥当な議論などできようはずもない。

国公立理科系の二次試験では、英語や理科も課されることが普通である。これらの科目は、マークシート方式で実施されているところはおそらくほとんどないと思われるが、解答の形式が選択式や答のみを記述する形式が中心となっている大学も多い。しかし多くの大学で、一部記述式の解答を求めたり、理科では解答用紙が数学同様ほぼ白紙なものが与えられてそこに記述する形式の大学もある。

例えば先ほど例に挙げた大学の場合、

岐阜大は、英語はすべて選択式、物理は導出過程を書かせる記述式、化学は答のみを書かせる形式だが記述式もいくつか入る形式、生物も答のみを書く形式が中心だが、比較的長い記述を求める問題が数問入る形式である。

大阪市大は、英語は選択式と和訳・内容把握・英作文などの記述式が混じった形式、物理は導出過程を書かせる記述式、化学は答のみを中心とし、いくつか記述式が含まれる形式、生物や地学は答のみが中心だが、やや記述量が多い問題が含まれる。

名古屋工大は、英語は選択式が中心だが、英作文も含まれる形式、物理・化学いずれも答のみを書かせる形式が中心だが、一部に描図や導出過程の説明を求める形式である。

東大は、英語では要約問題、英作文、和訳などの記述式問題と選択式問題を組み合わせた形式、物理はほぼ白紙の解答用紙に記述する形式、化学・生物・地学は答のみを書かせる問題もあるが、導出過程や論述を求める問題も多く、解答用紙はほぼ白紙のものがつかわれる。

京大は、英語では選択式は少なく、和訳と英作文で構成される形式、物理や化学は答のみを書かせる問題が中心だが、描図や導出過程を書かせる問題も近年は徐々に出題されるようになっている。生物・地学には字数の多い論述が多数含まれる。

例えば河合塾の入試速報サイトなどを見れば上記のことはすぐに確かめられる。

これらの実例からもわかるように、国公立の二次試験において、数学はもちろんのこと、英語や理科でも記述式問題は多数取り入れられており、これらの大学はすべて「記述式」問題を出題している。

そもそも、「国語・小論文・総合問題」に科目を限定して「記述式」云々の議論をすること自体が妥当ではない。しかしそれを「記述式問題」一般に拡大解釈してしまっては、実際の入試状況をミスリードするものになり極めて不当であるといわなければならない。文科省の担当者が意図的にミスリードしているのか、それとも単に現状をしらないだけなのか、取材する側も意図的に歪曲した報道をしているのか、それとも現状を調べようともしていないのか、いずれにしてもこのような議論はまともでない。

ちなみに、国語の問題でも選択式の設問はあるし、総合問題という形式をとっていても、実質的には個別科目の問題を並べただけという出題もあり、必ずしも「複数教科を総合して学力を判断する」という説明が適切とは限らないことにも注意したい。